曹云金创新相声形式,德云社老观众评价两极分化

发布时间:2025-04-28 17:00:04 浏览量:3

## 曹云金的相声"革命":当传统艺术遭遇流量时代的解构狂欢

在德云社的剧场里,相声演员穿着大褂,手持折扇,一捧一逗间抖落出令人捧腹的包袱;而在曹云金的直播间,这位曾经的德云社台柱却以T恤牛仔裤的休闲装扮,对着手机镜头表演单口相声,屏幕上不断滚动的弹幕和礼物特效成为表演的一部分。这两种截然不同的相声呈现方式,恰如传统艺术在数字时代遭遇的镜像分裂——一边是坚守剧场艺术的纯粹性,一边是拥抱流量经济的实验精神。

曹云金的创新尝试绝非简单的形式变革。他打破了传统相声"一桌一扇一醒木"的舞台范式,将表演场景迁移至直播间这一新兴场域;改变了传统"三分逗七分捧"的搭档模式,以单口形式直面观众;更颠覆了相声表演的时空限制,使艺术消费变得随时随地。这种全方位的解构,本质上是对相声艺术DNA的重组实验。当曹云金在直播中与观众实时互动,根据弹幕即兴调整表演内容时,他实际上将传统相声从"演员主导"转变为"观众共创"的新型关系。

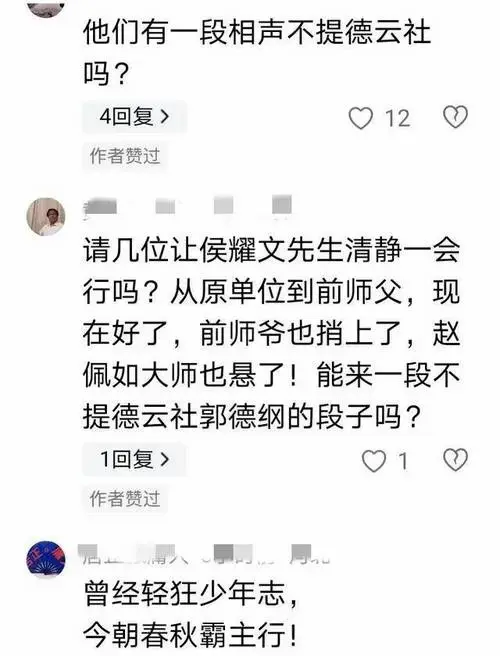

德云社老观众对此的评价呈现出耐人寻味的两极分化。一部分观众痛心疾首,认为这是对传统的亵渎:"没有大褂还叫相声?""直播间里哪来的'园子味儿'?"他们坚守着对相声艺术的博物馆式理解,将任何形式创新都视为离经叛道。而另一部分观众则热情拥抱这种变化:"终于不用抢票了""互动太有意思了",他们在曹云金的实验中看到了传统艺术重获新生的可能。这种评价分裂背后,实则是艺术保守主义与文化进化论的根本冲突。

流量经济的商业逻辑正在重塑传统艺术的生存法则。曹云金单场直播观看人次突破千万,打赏收入可能超过剧场演出数月所得。这种直观的经济回报构成了对传统艺术形式的强大引力。当年轻观众习惯在短视频平台消费15秒一个的笑点,传统相声长达20分钟的"垫话-瓢把儿-正活-底"结构确实面临适应性危机。曹云金的尝试或许粗糙,但揭示了一个残酷现实:艺术若不能与当代观众的审美节奏同频共振,终将成为文化化石。

在这场传统与创新的拉锯战中,我们需要超越非此即彼的二元对立。梅兰芳曾言"移步不换形",强调艺术创新应保持本质特征。曹云金的实验价值不在于替代传统,而在于拓展边界。就像爵士乐既保留即兴精神又融入电子元素,相声艺术同样可以在保持语言智慧核心的同时,探索新的表达载体。那些批评者或许忽略了,侯宝林大师当年将相声从天桥撂地搬进剧场,同样遭遇过"失了地气"的指责。

当代文化消费已进入"液态现代性"阶段,艺术形式的流动与变异成为常态。曹云金现象提醒我们:传统不是用来供奉的祭品,而是需要不断重新诠释的活体。当90后观众在弹幕里打出"哈哈哈"替代剧场笑声,当虚拟礼物取代了往台上扔红包的旧俗,我们看到的不是传统的消亡,而是其生命力的另一种绽放。在这场静悄悄的革命中,或许没有绝对的正确与错误,只有艺术与时代永不停息的对话。